炼狱 · 天堂

2016年,冯骥才为韩美林撰写口述史《炼狱·天堂》,这是一部揭示韩美林个人成长的心灵史和特立独行的艺术史的书,也是一本关于两位艺术大家韩美林和冯骥才对生命、历史、现实和艺术的理解与碰撞的书。

韩美林艺术基金会微信公众号将陆续选发《炼狱·天堂》内容,敬请垂注

二、里通外国

冯:“四清”整你,除了言论,还有别的什么事吗?

韩:还有一个问题。这问题不在北京,是在安徽,非常严重,比言论问题大百倍,死罪,但根本不存在。

冯:我听不懂。

韩:这件事情得分做两头说。一头是孔雁和她的男朋友。孔雁是我们轻工业研究所的一个女技术员,上海人,气质不错,喜欢艺术,跟我聊得来,关系挺好。她的男朋友姓赵,在国防科委搞原子弹研究。他从研究基地出差去上海,身上带着绝密材料,在前往上海途中拐个弯儿来合肥看他的女朋友孔雁。他这行动是私自决定的,没告诉他的单位,致使在上海接站的人没接到他。可是他身上有保密材料呵,接站的人没见到他,失联了,事情就大了。虽然他在合肥只待了一两天,因为他瞒了组织,被引起怀疑,怀疑他泄密或贩卖情报。

冯:可是这事与你有什么关系?

韩:这要说事情的另一头。就在这两天正巧我去上海探亲,看我的母亲。我在中央工艺美院上学时,有个同学叫谢列克,是波兰的留学生。谢列克和我关系不错,他有个爱好与我相同,就是集邮。我与他多年没见,这次我来上海探亲,到集邮商店逛逛,没想到与他不期而遇,老同学见面很亲热。那时他在上海波兰领事馆工作,我也不清楚。我们就跑到一家咖啡店里去喝咖啡,叫安全部门注意上了。

冯:那时社会相当封闭。外国人都被视作“敌人”,总和外国人混在一起就会被认为不会有好事。你和一个金发碧眼的人闹得挺热乎,当然叫人怀疑上了,盯上了。

韩:这就是事情的两头,一边是携带国家机密情报的人失联了,一边是与外国领事馆的关系不清不白,都是疑点,都不是小事。

冯:可是这两头并没任何关系呵。

韩:可这两头都与孔雁有关系,也都在上海。

冯:你见到孔雁的男朋友了吗?

韩:我根本就不认识孔雁男朋友,直至今天也没见过他,连他长什么模样,名字叫什么也不知道。

冯:那会有什么事?

韩:你听我说。这两头都跑到了我们合肥的轻工业研究所来调查。国防科委和公安部来调查孔雁的男朋友“泄密”的事,上海的安全部门来调查我与外国领事馆人员“秘密接头”的事,由于我和孔雁关系不错,他们就把这两件事联系到一起。

冯:我不明白,是怎么联系到一起的?

韩:很简单,就是说孔雁的男朋友在上海“失联”时,把绝密的材料交给我,我在与谢列克喝咖啡时,偷偷把情报给了波兰领事馆。你说说这是不是有点像间谍影片了?

冯:这事如果是真的,就是死罪了。

韩:特务、出卖国家重大机密,叛国。

冯:可这完全是假设,是虚构,子虚乌有,没有事实根据呵。

韩:那时根本不需要事实,怀疑你就整你,逼你承认。你愈说没有,整得愈凶,给你的压力愈大。

冯:他们没凭据怎么整你?

韩:凭据就是怀疑。“四清”这期间他们不是把我的档案全折腾一个够吗,还发现我在工艺美院时,与另外几个外国学生关系“不一般”,一个伊拉克的,一个蒙古的,好像还有一个保加利亚的;其实不过是他们喜欢我的画,与我关系不错,没想到这些关系也早被作为疑点,记在我的档案里。

冯:看来,在你的档案里,你绝对不是好人。

韩:你认为你对国家忠诚不贰,自己纯洁得像一张白纸,你在人家眼里却是一张画满了污点的纸,甚至是黑纸。但你不知道。你还傻乎乎以为人家信任你呢。

冯:他们把你与这几个外国留学生的关系,同这件疑案全都联在一起了。

韩:何止联系一起,这些全是我里通外国做特务的“重要线索”,我和每个留学生的关系全要查个底儿掉。

冯:又是反动言论,又是里通外国,问题相当大了。

韩:我“里通外国”是重大疑案,公安部、国防部和安徽公安厅联合立案侦查,省委书记亲自坐镇,势头极猛。我又是从北京来的,被看得很重,成了整个安徽轻工业厅和文艺界头号的运动对象。狠整我死整我,恨不得把我整成蒋介石。

冯:搞运动就是要整出人来,人物愈大成绩愈大。那时的政绩不是GDP多少,是整出的人多少。你害怕吗?

韩:当然怕,我可不是英雄。我当时只有二十几岁,从来没碰过这种政治上的事,这样的来头和架势,遇到这样排山倒海的压力。

冯:什么样的压力?

韩:审讯,像审犯人那样审讯,逼着你招,按照他们想象的那样一条条全认了。我能承认这些根本没有的事吗?我这人嘴硬,我不认;他们就开批斗会,给我施压,而且一次次加大压力,这种场面我没经过,还有一个个人站出来当场揭发我。

冯:哪些人揭发你,揭发你什么?

韩:没有的也揭发。有个姓蒋的上海人说他脸上的疤是1939年被我从楼上推下来摔的。1939年我才三岁。那时他在上海,我在济南。这种荒唐透顶的谎言也在大会上揭发,大伙还跟着喊口号,打倒我。

冯:他为什么“揭发”你,出于什么目的?

韩:我理解这个姓蒋的,他出身资本家,运动中他也有压力,他必须争取表现,那就得狠狠打击我。我不能理解的是,我从北京带来的一个学生也跳出来揭发我,虽然他的动机也和他出身不好有关,他是地主出身。可是我平时待他特别好,有了稿费粮票常拿出一些放在他的枕头下边,平时心里话常跟他念叨,当然也就会有一些牢骚话、对社会不满的话对他说说。批斗会的头一天,他悄悄对我说,你放心,我绝不会检举你。没想到,第二天批斗会上第一个跳上台揭发我的就是他。说我一次看到报上刊登毛主席在招手的照片,就说“如果他知道大跃进时饿死多少人,就不会这么高兴了”。这话确实是我说的。可是,当时屋里只有我们两人,他不说,没人知道。他的揭发给我增加一条重罪。

冯:你这几句话在当时确实够得上“反动言论”了。我的一个朋友,湖南人,教语文的,运动中对他揭发最致命的就是平日最贴近他的学生,对他最知根知底,伤害也就最深。

韩:更深的是我老婆。她把枕边的话全检举出来了。

冯:你真是万劫不复了。

韩:我对这个事态绝望了。像我这样一个穷人家出身并参了军的人,一个纯洁的人,竟遭到这种事,这算是革命对我的一种奖赏吧。我哥哥那边也声明和我划清界限,不准孩子再叫我二叔。可是,当我老婆提出和我划清界限时,我感到万念俱灰!我的家完了,心里的抱负也完了。我曾经有那么大的抱负,想当个好画家,为社会为国家做贡献,这下子全毁了。天天批斗会后,把我关进一个小屋写检查,认罪材料,公安厅的人在门外守着我,我已经没什么指望了,我想死。

冯:你有过行动吗?

韩:自杀吗?有,我自杀过。一次上厕所,我看见地上堆了一堆石灰,又脏又臭,还有蚂蚁和虫子,我大把大把抓起来往肚子里吞,吞得真不少呀,我想用石灰把我烧死,可是没想到石灰时间长了,变质了,不会烧人,反而有钙,嘿嘿,倒给我补钙了。我没死成,可是我的志向破灭了。你知道一个人的志向破灭是什么滋味吗?

冯:如果从社会意义上说,我也尝过。但没有你经历得这么残酷。你“四清”运动的这些事最后是怎么了结的?

韩:里通外国的事没法证明,连我见过孔雁的男朋友的说法也证明不了,最后只能不再提了,听说后来孔雁的男朋友调离了原单位,孔雁也从研究所调走了。但是我的言论问题跑不了,结论是“内定反革命分子,帽子拿在群众手里”,下放到淮南瓷器厂劳动改造。

冯:这是哪一年?

韩:1964年5月。在合肥一次批斗后,直接送到淮南。

三、九区十八岗

冯:淮南瓷器厂在什么地方?

韩:合肥以北的八公山的地方,淮南,这个地方俗称九区十八岗,很荒凉,很野。

冯:这是什么样的地方,能说是很野?

韩:淮南这城市过去叫做“狗撒尿”的城市。城区很分散,这一片,那一片,早先人们在这里开矿形成的。哪儿有矿,就在哪儿落脚,互不连着,单是火车站就有九个,一个区一个,散落在八公山下,俗称九区十八岗。八公山不高,名气并不小,成语“草木皆兵”就出自这儿,《资治通鉴》上有记载,你可以去查。这些地方的人没文化,民风剽悍,历史上出土匪,有句俗话叫做“九区十八岗,岗岗出土匪”。瓷器厂在蔡家岗的土坝子。

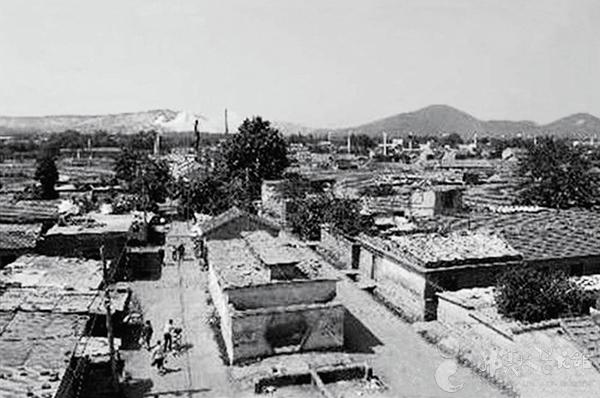

淮南古镇的残墙,今已不存

冯:一个小厂子吗?

韩:不,规模很大。两千多人。

冯:这么大的瓷器厂,生产什么?

韩:主要是大瓷碗。附近一些省农村使的碗都是这里做的,产量很大。

冯:是那种粗瓷的青花大碗吗?

韩:比那种碗还粗。上边的花不是画的,是喷的。这种碗有个歌儿“吃饭戴口罩,刷碗戴手套,放在屋里怕老鼠咬,放在院里怕麻雀叼。”为什么老鼠会咬、麻雀会叼?因为碗上的沙眼很大,大的像洞眼,米渣饭粒会留在里边,老鼠麻雀就找上来了。

冯:你在瓷器厂干什么呢,既然都是喷花,没有你画画的活可干了。

韩:画画?美得你。我是劳改对象,粗活、苦活、最重最吃力的活都给了我。我被分配到三车间,车间里五个人一组,只有我一个男的,其余都是女的。女人拉坯,喷花。我运料、搬运、装窑。烧瓷碗时,一长条板案上放三十个碗坯子,六十斤重,要一条条扛进窑内摆好,摆好碗坯后就守在窑前捅炉子,人就像上了发条一刻不停,这种馒头窑的温度必须达到1200°C,车间温度在50°C度以上。到了夏天,只有疯狂地喝水,反正水随便喝。我感觉我自己就像个碗坯子,不定哪一天烧成个碗就不受这个罪了。

冯:你过的生活怎样?

韩:不是人的生活,除去像牲口一样干活完睡觉,睡完觉干活,没人理我。我是反革命,谁敢理我?人人还要监视我。

冯:你的老婆也跟你到瓷器厂了吗?

韩:她已经与我划清界限了,还会跟着我来劳改?

冯:你先安静一会儿,我们先不谈这个了。我想知道这期间,你有没有遇到一点温情的东西,哪怕一点点?我的人生经验是,人在落难时,总是会碰到一些人情的温暖。这恐怕就是我们常常说的“老天的眷顾”了。哪怕就这一点点,都会给处在绝境中的我们以很大的支持。

韩:有。

冯:谁给你的?他是谁?

韩:一条狗。

冯:就是你那出名的“患难小友”吗?再说一说,这是什么样的一条狗?

韩:刚才我说了,我天天基本上是一个人干活,活着,没人理我。吃饭时我独自坐在一棵柳树下边吃,别人都离我远远的。这时总有一条狗走到我跟前,围着我转,看看我。它是厂里一位姓杨的师傅家养的。我想牠是不是也挺饿,我就从碗里夹块肉皮、菜叶、面片给它,或者扔一小块馒头给它,渐渐它和我成朋友了。它长得不好看,深棕色,发黑,没什么模样,没人理它,它常摇着尾巴围着我转,跟我玩。我干活时,那些地方热极了,它非要跑过来陪着我,也不怕炉前的地面烫脚,还常常有火星子。它总来找我,有时我就跟牠说两句话。

冯:还说牢骚话吗?说犯歹的心里话和不满的话吗?

韩:我说,它也不会揭发我。在当时,这世界上惟一不会揭发我的只有这条狗了。没想到吧,到头来把你当作朋友,你敢对它说心里话的,竟然是一条狗。

冯:这是你的幸运,也是那个社会的可悲。

韩:我那时确实体会到你说的“幸运”。

冯:你管它叫什么?

韩:儿子。

冯:噢?真叫它儿子吗?

韩:是呵,就叫儿子。

冯:你叫我体会到你对牠是一种伟大的感情,高过人间的情感,还使我想起作家周克芹曾对我说过的一句话:儿子是忠实的。

韩:我讲给你一个细节。我在淮南瓷器厂干了一年多,厂里看我人挺老实,还有我是画画出身的,喷的花儿也比他们强,渐渐成了车间里喷花技术的“权威”了,车间的头头对我就有一点信任感了,一次派我外出买一趟东西。那天我跑到火车站要上车——我不是说这城市有九个车站吗?从这边去那边就坐火车。临上车时,这“儿子”居然冒出来,叼住我的衣襟,死拽着我。我说我出去办事,当天就回来。它不干,我硬是摆脱它上了车。牠就在车后边追,它哪里追得上火车呢?看着它呼呼地跑着追火车的样子,叫我感受到一种感情,这是一种什么感情?你说说。

冯:感情最高的境界是纯粹的感情。老天还算公平,在人间把你的感情肆掠一空时,这只狗给了你,而且是最绝对纯粹、毫无功利的感情。你失去了自己的女儿,老天给了你一个儿子。

韩:是,你说得对。

冯:我想知道你还画画吗?

韩:画。

冯:你不是所有绘画的抱负和志向都被毁灭了吗?

韩:可是我忍不住呀,我好像本能地在画。

冯:我刚才说过,其实只是在社会意义上毁掉了你的志向,但在艺术上、你的天性上,你绘画的“抱负与志向”依然存在。这才是最重要的。

韩:是的,谁也别想毁掉我画画的本性。我是为了画画才到这个世界上来的。

冯:你说的是艺术家的天性,这也是艺术无法在血缘上遗传的原因;但这种天性只属于一个真正的艺术家。

韩:可是有人想改变艺术家的天性,想叫咱们按他的意思画画。

冯:那就看你是否守得住自己了。被扭曲可能比被毁灭更糟糕。这期间你画什么画?

韩:心里冒出什么就画什么。画可爱的形象,也画某些人丑恶的嘴脸,还有各种构思、构图、设计、草图。

冯:你用什么材料画?

韩:到处拾来的、找来的纸片子。

冯:笔呢?

韩:自制的,我用狗毛绑的。我还把这些画钉成一本子,在封面上写了两个字——纳步。

冯:为什么取名叫《纳步》?

韩:就是留下艺术的脚步。

冯:单从这个名字就能看出,在这种境况下,你对自己的艺术还是有想法的。

韩:这本《纳步》的命运也挺奇特。我们厂里有个工人叫小潘,他喜欢画画,把《纳步》借去了,“文革”一来,我被抓起来后,他就把这个画本拆开,将画页藏在他家镜框子后边,等我后来放出来,他又装订好还给了我。

冯:“文革”一来,你马上被抓了吗?

韩:不是马上。我们淮南这地方偏远,和北京、天津、上海不同步。“文革”初期,我们厂立刻就完全乱了,工人起来造反,没人管事了。我常常被造反派叫去写大字报。反正写毛笔字谁也写不过我。叫我写什么就写什么。那时候有些人不是闹着给自己平反吗?我脑袋里冒出个想法,我也应该给自己平反,这就想到了中央工艺美院的同学蔡小丽,她人很正派,人性也好,对我很了解,她人在杭州,我想找她给我写个证明,证明我是好人。

冯:其实你这个想法很幼稚。

韩:我从来没成熟过,也不想成熟。那时单位没人管,我就买张票跑到杭州找到蔡小丽,把来意一说。她犯难了,不知怎么写,也不知写给谁,我想了想才明白自己并没有想好,我叫人家写什么,怎么写,写给谁呢?这证明根本无法写,只好作罢。不过,这次在杭州叫我看到令人震惊的一幕:批斗盖叫天!我爱看京剧,盖叫天在我心里就是个神。可是这会儿当街正在烧他花花绿绿的戏装,火光浓烟往上冒,盖叫天当时也八十多了,人快不行了,给放在一张躺椅上,呆傻似的仰面而坐,两眼无神,嘴张成一个洞,脑袋剃成阴阳头,半人半鬼,完全没有我心中那个“武松”的形象了。一群造反的红卫兵围在四周狂呼乱喊。这么一个巨人都这样了,天下已经大乱了,到处游街抄家,想想自己,不知道下边什么在等待着我。

二十世纪七十年代的淮南城区