下卷 · 天堂

天堂离我们并不远,就看你是否站得高。

——作者

我认识韩美林是在他刚刚脱离苦难不久,那时他还没有回到北京。大概1983年吧,我已经记不起是在什么场合。反正那时他已经有名气了。我初见他的刷水画时,就感觉十分新颖和独特。他给我的第一印象是个不起眼的矮个子,脸色灰暗,但他的目光特别明亮、透彻,而且有一种纯真的东西,好像对着你毫不顾忌地敞开自己的门——里边一片通明,让人直截了当地感受到他率真的天性。这目光给我的印象很深,一直到今天,还是这样的。

此后与他渐渐熟了,知道他经受过那些极度的苦难与屈辱。现在他右手的腕部,还明显可以看到一个凹陷下去的肉坑,就是当年挨斗时被人用刀“挑筋”留下来的疤,样子很可怕,可以想象当时的惨烈!在这次做他的口述史时,他叫我摸摸这个疤,当我的手指肚触到这疙疙瘩瘩的肉坑时,心里有种痛切的感觉。我很好奇,怎么从他脸上一点也看不到呢。特别是他的目光,没有一点晦暗与疑惑,还那么纯真与坦诚?使我更加不可思议的是,他整个艺术也是这样——从无阴霾,一片光明,美得至纯。我常常暗自发问:这是他天性的使然,还是成功地完成了一种精神的超越,或者把那些终生难咽的苦楚悄悄藏在什么地方了?如果藏起来,又是为什么?出于我作家的职业习惯。我一直把他的心灵史做为我深究的对象。我暗暗留心他不经意流露出来的那些东西,想找出究竟。

脱离苦难之后的他,人生也不是风平浪静。他遭遇过婚变,身体有过大挫折;同时,艺术上的成就带来了愈来愈多的社会荣誉,也伴随着各种世俗的困扰。可是他天性追求快乐,率性结交朋友,喜好“仗义勇为”,再加上他始终高频率、不断翻新的艺术创作,使他中年以后的人生色彩缤纷。可是,这些不是我最关注的。

我所关注的,仍是他命运与艺术的关系,黑暗与光明的关系,还有从重重的苦难怎样走进艺术的天堂?

在上卷“炼狱”里,我已经将他的苦难史交待清楚了。在下卷中,我依然使用口述的方法,请他讲出自己心中的天堂——艺术。对于韩美林的艺术是很难进行全面评论的,因为他涉猎太广,横跨领域不同,又特立独行,一刻不停地更新乃至颠覆自己。然而在这里,我却要彻底理清他艺术的世界,包括他艺术的构成、源头、本质、理念、崇尚与方式。我要弄清他在艺术的天堂里,建造怎样一个自己的家园。

这样,上下两卷便有一些区别。上卷是他的口述传记,多为事件与经历,偏于感性。下卷是他的精神天地,多为解析与认知,偏于理性,但两部分是直通着的,它们是韩美林生命的“因”与“果”,一种神奇的因果。就像——

太阳是黑夜下的蛋。

为此,在上卷里,我要挖掘他后来能够进入天堂的根由;在下卷里,我要探究命运对于他的艺术深层的意义。

当然,这种事情只能发生在一个真正的纯粹的艺术家的身上。

我写过:

真正的艺术家,都是用生命来祭奠美的圣徒。

口述访谈现场

冯:现在我们开始一个全新的话题,一个你和我都有兴趣的话题:关于你的艺术和你的“艺术王国”。因此,我选择在你北京的美术馆里做口述访谈。这里边琳琅满目地放着你的作品,在这样的氛围里,我会更有感觉,思维更活跃,也就更会有灵感冒出来。我想在你的王国里讨论你的艺术。

韩:这个主意不错。可能随时会有新想法。但是王国我不敢当。

冯:自1985年你回到北京后,开始施展1964年之前的抱负。1985年是新时期文学艺术的黄金时代。各种思想禁锢土崩瓦解,各路文艺才俊群雄并起。一批批优秀的作家和艺术家涌现出来。实验文学刚露头角就锐不可当,一大批实验小说登上文坛,与反思文学——另一个批判现实主义的文学大潮并峙文坛。那时的文学景象奇特又充满活力。同时美术界也开始新潮涌动。一些实验性的当代绘画不断冲击画坛,终于在1989年初的中国美术馆举办了惊动全社会的第一届当代艺术展。我应高名潞之约,还从天津跑到北京为那次展览剪彩。那是一个令人激动的年代。外来文艺思潮迅猛地冲击着中国具有新生意义的文学艺术。各种狂想标新立异。

在这样的环境里,你——韩美林好像超然世外,自得其乐,你只管画你的画,做你的雕塑与陶瓷,创造你的世界。我说你在创造你的世界,这在当时是谁也没有想到的,老实说我也没有想到。我只看到你在我行我素,独来独往;你不加入画坛上任何时尚的队伍,不投身任何光怪陆离和时髦的美术潮流。但是,渐渐的你的艺术在任何地方都会一下子跳出来,叫人认出——这是韩美林。这决不仅仅是风格问题。你所有作品都是你夺目的符号。这时,你已经开始开疆拓壤,大兴土木,从绘画到天书,从雕塑到造型,在艺术各个领域恣意驰聘,并以匪夷所思的作品数量创造出规模宏大的自己的世界。因为这个世界有你过于强烈的个性色彩,甚至充满你韩氏的审美统治,所以我动用了一个词儿——王国。

为此,我给我自己一个工作,也是一个压力,就是从理论上解析一下你这个王国。因为你的王国太庞大和丰繁,特别是过去虽然评论不少,但没有人做过全面和整体的理论梳理与研究,我这个工作自然就有压力。

可是,我很高兴在你的作品中间,与你交谈你的艺术,同时还带来我所了解到的公众对你感兴趣的话题。还有一个原因,就是从十八层地狱里活过来的韩美林,居然坐在你自己心灵的天堂里,来谈自己心中的艺术与艺术的自己了。我想,我的读者也会饶有兴味地来听、来读。

我们从哪儿开始呢?先了解和认知你这个王国吧。

第一章

对一个艺术王国的探访

冯:我刚才对你的整个艺术世界用了一个词儿,叫做“艺术王国”,你可能接受不了,认为我把你夸大了。我说了,我称“王国”基于两点:一是你的作品体量之宏大,体裁之多,很难有人能够比拟;二是你对自己的艺术有一种极端个人化的审美统治,所以我称为“王国”,现在我也可以称为你的“艺术世界”。

韩:世界就够大了。

冯:好,我现在想知道,你自己这个“艺术世界”是有意构成的吗?还是一点点自然积累而形成的?就像我们写作,一本一本不断写出来,渐渐形成自己的文学世界。不过也有的作家开始就有一个宏大的目标,事先设计得很大,比如巴尔扎克的《人间喜剧》,他最终写了九十七部小说,构成了自己庞大的文学世界。

韩:我是自然形成的。因为谁也不能规定明天是什么样的。前面都是未知数,也不可能规定得太高。我只想做一个好的画家,诚实的人,都不会去想做一个伟大的画家,一个崇高的人。我只能一点点努力证实我的想法,不可能预见自己。

冯:而且我们对艺术的理解与认识也像爬山一样,只有爬到一个山顶,才会看见远处另一个更高的山顶。

韩:艺术上向前的每一步还是顺其自然出来的。

冯:我明白你的意思,不是揪着自己的头发把自己拔高的。

韩:实际上也无法拔高。

冯:那么,对你现在这个艺术世界,如果去掉其中的任何一种,比如书法或者雕塑,你认为可以吗?你的世界是不是就残缺了?

韩:当然不行,它们对我同等重要。

冯:我认为你的艺术世界是由四大方面组成的。一是绘画,你各种体裁的绘画;二是天书,也包括你其他书法;三是雕塑;四是设计;你的染织、陶瓷、木雕、玻璃器皿、宜兴壶等等,我都给你归纳到设计里,我说的设计主要是两方面——造型设计和图案设计。这也是美术设计里最重要的。我把你的世界分成四个方面,你同意我这个分法吗?

韩:同意。

创作时

冯:你刚才说同等重要,是指上述这四个方面对你同样重要吗?有没有哪一方面最重要,比如绘画?

韩:不,一样重要。没有什么最重要的。我想到什么干什么,遇到什么问题解决什么问题。我经常自己嘲弄自己,神经病一上来,我也不知道我要画什么。有时,忽然起身来,去画室干活去,走到画案前,不知戳到哪根神经了,说不定是画画,说不定写字,说不定我转身坐上我的“大篷车”跑到农村去了。只要我的神经病上来,什么都不重要了。重要的是,不知触到我神经里你所说的“四个方面”中的哪一个方面。

冯:你这样的创作很奇特。中国画不是要“九朽一罢”吗?“六法”中不是也有一句叫做“经营位置”吗?你不画草图?

韩:不是全不画草图,反正通常不画草图。因为我的积累太多,在我面对白纸的时候,脑袋里还是空的,可笔一上去就出来了。

冯:你走进画室时,是不是充满艺术的欲望和冲动?

韩:那种感觉极好。

冯:可是相比较而言,总有一个方面你更看重吧。

韩:不不,因为它们对我是一个整体,而且它们是“四兄弟”。

冯:这个“四兄弟”说得很生动。兄弟是一母同胞,谁也离不开谁。

韩:它们之间互相影响、互相牵制、互相补充。你可能不明白吧——比如我画着画儿,狂草就进来了;设计宜兴壶时,绘画又揉进去了。在这方面有了新的体验,很自然又使那方面有了进步。你说得对——谁能离得开谁呢?

冯:当你从这方面创作转向另一方面创作时,有没有理性的把握呢?听你刚才说,好像没什么理性的安排,是随着性情。

韩:是的,随性。因为我是跳跃性思维,我有时控制不住自己。比如画牛头时,那些互不相同、千奇百怪的牛头会自己不停地往外冒。画着画着就会蹦到人体造型上去,各种优美的人体又冒出来了。我知道这种时候出来的东西都是好东西,就会一直画下去,由着自己的性子。

冯:记得一次咱们去人大会堂开会,你一会儿就把前后左右座位上做记录的纸全敛去,画了各式各样的虎。这时你是凭着什么画的?凭着一种艺术感性的发作吗?

韩:老实说,我是一个时间的穷人。回到北京的那年我就已经五十岁了。我的青春是在劳改和坐牢中度过的。我在号子里只能用筷子在裤子上练画。现在时间真正到了我的手中,我只有不停地画。我的一位朋友知道我见纸就画,我去他家串门时,他就在我身边桌上放许多纸,我坐在那里,不经意扯过来纸就画,等从他家走出来时,一沓纸全画完了。

冯:你要把被夺去的时间夺回来吗?

韩:因为二十年不让我画,我一定把生命补回来。

冯:这又是一种理性。

韩:在这点上说,绝对是理性。

冯:我认为两个因素使你这样的画画。一是命运亏欠你的太多,你要为你的艺术讨回时间的公道,这是理性的;一是你的天分,无穷的想象,跳跃性思维,爆发式的灵感,这是感性的。理性与感性合在一起造就了你。

韩:没错。我过去没有条件选择生活,我一无所有,还要为生存而奋斗,老实说我必须把画画好才能生存,你说这是不是理性?可是我从洞山出来,回到人间,见什么爱什么,见什么想画什么,我对生活极敏感,有强烈的冲动,你说这不是感性吗?

冯:你把自己说得十分清楚了。现在谈到你的画上边来。你的画是不是很重视整体感。依我看,无论是一面墙那么大的画,还是一枚小小的邮票设计,都有很强的整体性。有整体性才有气势,也有力量。你是不是把整体看作第一位的?

韩:当然,整体感是一件作品的先决条件,我绝对注意。为什么我的画很强烈,因为我是学装饰的。纯搞绘画的不行,一般绘画在几公尺外就不管它了。但装饰必须颜色强烈,形象强烈,老远就得看到它,这个最重要。毕加索也抓这个,展览会上第一个看到的就是毕加索。这也和他学非洲、搞陶器有关。

冯:你的作品也是往外跳特别打眼。这是不是还与你作品的符号性有关系。在不同人的各种不同作品中,马上就能看出这一件是韩美林的。我不想用“风格”这个概念。一般有点特点的画都可以用“风格”二字。你的作品是你的符号。

韩:符号是一种个性。还有,刚才我说了,我是学装饰的。符号是渐渐由繁至简提炼出来的。无论造型还是色彩,简练就强烈了,突出了。一个艺术家由繁到简很难,这是一种质变。如果真的变出来了,就是一种里程碑。

冯:简比繁难。但不能简了就没东西了,反而要包含得更多。可是要简,就要破坏自己原先已经很完整的东西,这就更难,因为人们难以割舍原先看上去挺好挺完美的东西。

韩:由繁到简,等于一个赌注,不一定成功,还会把自己搞得什么也不是。如同生一场大病,不知这场病是死是活,可要是病好了,肥肉下去了,就会加倍精神。

冯:你有这种体验?

韩:太有了。比如我受狂草影响,一下子把画里的一些问题解决掉,几根线就够了。当然这不是一般的线。

冯:你觉得由繁到简是不是一种升华?

韩:是一场革命啊!我给你画个人儿看,这是个跳芭蕾舞的女孩。你看就是这几笔,肌肉没有了,表情没有了,之外什么都没了。可是骨架有,小肚子有,关节有。

冯:如果你简到极致时,你最后留下什么?

韩:留的是感性的第一印象,就要这个舞蹈姿态中最美的东西。这里的骨架、小肚子、关节都是表达这种感性美的关键。

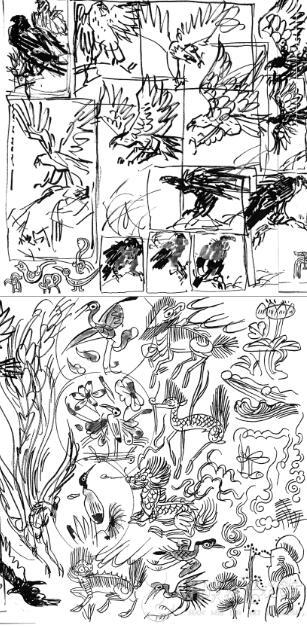

构思的草稿

冯:可是,不是谁都会想到去“简”。齐白石想到了,所以他有“衰年变法”。变法后的齐白石进入一个更高的境界。

韩:简,这也要看本事呵。你们搞文学的,五言诗是不是最难?还有无伴奏合唱、单口相声、独角戏、独唱、独奏、独舞、评书、白描等等,为什么难?

冯:没有别的东西帮忙。

韩:是呵,那就要看真本事呵。我再给你拿几个词儿举例,“简要”是什么意思?“简”就是留住“要害”;“概括”是什么意思?“括”就是让你把所有重要的东西都综合进去;“提炼”是什么意思?就是“炼”呵,炼铁成钢,炼沙成金,老君炼丹呵,中国人的词儿真厉害!所以我认为,中国的文字灭不了,中国文学就灭不了。

冯:谢谢你为中国文学说的“至理名言”呵。我们又要换个话题了。你画中的形象为什么都处于动态,静态的不多。不知我的观察对不对?

韩:对,记得你问过我,为什么画马不画蹄子?

冯:你说过,一画蹄子马就站在那儿了,不活了。

韩:对于画,纸不是重要的,形不是重要的。对于我,神是重要的,美是重要的,激情是重要的。感性站在最主要的位置。艺术和人是什么关系?艺术是升华人的文化。为什么搞艺术是一种享受呢?因为他享受人精华的东西,也享受自己。我这个人性格分明,我只看主次、黑白、是非、爱憎。我对这些东西有激情,没时间搞调合色,不喝温吞水,要不喝个冰嘴的,要不喝个烫嘴的,温吞水讨厌。做人我喜欢李清照那句诗“生当作人杰,死亦为鬼雄”。一次我在三江源那个横山县,看见民间正演秦腔的《乌江自刎》,那个演霸王的,穿着露胳肢窝的戏装,脸上抹着最差的油彩,鼻子一块脸一块,这就是霸王,他唱得起劲,冒着汗,一叫“哇呀呀”,把头发“叭叭”一拧叼在嘴上,用手向上一托,来个金鸡独立,单腿就跳进乌江了,真厉害。我激动得上去给他一千块钱,那时一千块挺值钱呢。他给我磕头呵,他一天才赚二十块。我比他更激动,因为我喜欢民间这种强烈的东西。

冯:我还想请你回到我的问题上,你画中的形象为什么都是动态的?

韩:因为我是动的、跳跃式的。这我说过了。

冯:这是不是与你生命力过于旺盛有关?

韩:不自主的吧。我控制不住自己。这你很清楚。

冯:好,还有个问题,我也是很清楚,但还得由你说——

韩:可以。

冯:在你的作品中最重要的是美感还是意义?

韩:当然是美感。美感是一种文化,是修养,是生活,也是潜在的东西的一种升华。升华到一个高度。

冯:你说得很好。你的美感实际是一种精神了。

韩:美感又是悟出来的。

冯:这要靠人的天性。艺术的美感无法学也无法教,全是个人悟出来的。我们关于你艺术的感性谈了不少,还想再谈谈你画中理性的成分。你的理性是在画之前呢?还是在过程中,比如对画中内容理性的把握?比如中国的文人画在创作的过程中始终有一种理性的把握,也就是对诗性与意境的追求。

韩:应该在画之前。我的创作感性多于理性。艺术是感性的产物,不是理性的产物。当然,这个感性不是想当然,理性的东西是艺术家的底线,底线是一种理性的依据。创作时,有这个底线就够了。

冯:对于你来说,再多就是约束了。

韩:是呵。创作时是忘我的,更不会想“七法八法”的。命都放在里边了。许多歌唱家、指挥、演员不都是死在舞台上,连莫里哀也是死在演出中的。

冯:有一次唱京韵大鼓的骆玉笙演出前,忽然头晕,大夫拿血压计一量,血压很高,她吃了药便上台了。后来我问她如果在台上演出时,血压高上来了怎么办?她说“不管了,死在台上也不管了”。这才是真正的艺术家。

韩:那时,谢晋给我说了一个事挺好的。他说有些老演员确实记不住太长的台词儿了,可是他知道自己演这段戏时是什么感情。比如他愤怒起来时,台词儿忘了,镜头还在拍着,怎么办?他就顺着感情大叫12345678910,把感情表达出来了,戏没有断,镜头也没有断,事后再配音,还是一场好戏。艺术就得把真实的感情充分地表达出来。

冯:咱们谈着谈着又回到感性上来,我可还要揪着你的理性不放。你所说的理性是思想上的,还是形式或技术上的。你刚才说的“七法八法”可是技术上的。

韩:最要紧的,理性是从生活经历上得到的,也包括从艺术的坎坷上得到的。理性是一根线,穿着艺术家的灵魂。艺术的形式和技术决定不了理性。我的理性是良知。良知和良心不一样。良知是理性,良心是本性。良知是三个。一是做人,把人做好,做人是理性的根本。二是生存的本领,你起码能养活自己。三是对世界有所贡献。这个良知就是我的理性,也是我的底线。我从来没有把做人和艺术分开过。

冯:你的艺术是给谁看的?大众还是小众,你追求大众认同还是小众认可?

韩:我创作时从来没有想过这些,没想到让大众高兴还是小众高兴,只要人喜欢我就高兴。

冯:你的一些作品的尺幅都非常大。雕塑先不说,你的城市雕塑属于超大了,咱们后边再谈。我现在是指你的绘画。你画这些大画是一种博大的情感的需要吗?

韩:其实特大尺度的画都是一种“任务”。一些重要的场所特别是国家殿堂来邀请画的,这些地方很大,墙面特大,要求的画面也就很大。威尼斯的一个大厅十一米,要求画一幅十一米的画。国博二十五米,我画了一幅二十二米的画。

冯:古今中外都如此吧。米开朗基罗给梵蒂冈西斯廷画的《最后的审判》和天顶画,达?芬奇给米兰圣玛丽亚感恩修道院画的壁画《最后的晚餐》等等也都非常大,都是这种“任务”画。吴道子给长安和洛阳两地的寺庙也画了许多大壁画。这种大画一般画家很难胜任。

韩:我在人大会堂画的马,单是马头就一米一,马屁股一米五,你知道那笔有多大?笔里的墨水多少斤重?手不够快墨水就全下来了。更重要是你的激情得足够。它和油画不一样,油画可以用小笔,彩墨的笔比拖把还大,没有功力,没有足够的激情,画不下来。

冯:你个人在画室里画的画多大?

韩:除非办画展,要用几张大的,平时顶多四尺六尺,过瘾就行。

冯:你画大画的激情是从哪儿来的?比如画马,是对奔马的狂想吗?

韩:单是那个还不够,人间的不平事、肮脏事、卑鄙事、叫你愤怒的事和人渣全揉进来了,那才带劲呢!

冯:原来你人生那些东西是这么带到画里去的,我更理解你的画了。

韩:你以为我把那些人渣一个个画出来,才是“深刻地反映生活”吗?如果我真那么画,恐怕就不是艺术了。

冯:你这么激情挥洒,注意细节吗?

韩:刚才我给你画那个跳芭蕾舞的女孩时,不是已经说得很清楚了?细节是最关键的地方。

冯:戏有戏眼,诗有诗眼,比如“春风又绿江南岸”中,“绿”字就是诗眼。画有画眼吗?

韩:绝对有,没有的话,一幅画就平庸了。画眼正是在细节上。

冯:在你这种大写意的画中,它是偶然出现的吧。

韩:偶然后边是积累。没有积累就没有火花。

冯:说白了,你这火花不是设计出来的,不是等来的,是它自己跳出来的。进一步说,它不是平白无故地跳出来的,必须有厚实的积累与修养。

韩:你把这个问题总结得明明白白了。

冯:好,再说另一个话题,在你的艺术世界里有那么多种形象,你认为哪种形象对你是重要的?

韩:这些形象对于我都是需要,我由着性情,当时那个形象符合我的情感需要,我就把它画上去。

冯:那就是说你画过的形象,对你同等重要?

韩:对,同等重要。

冯:不管那个形象画得多一些或少一些?

韩:无所谓。我都爱他们。我不画我不爱的。

《猫头鹰》

冯:我们再谈一个具体的形象——佛。他是你作品中重要的题材之一。他在你的心中究竟有什么特殊的意义?他是你的信仰的偶像吗?

韩:人是应该有信仰的,不管你是不是宗教徒。佛在我心里就是善。善待一切。善待一切包括大自然,包括最小的生命——蚂蚁。它也不容易呵。生活在这地球上的一切,不管是哪个公民,大的小的,老的少的,都不容易。我们要站在这“佛”的高度上往下看,一直看到小小的蚂蚁。

冯:说到蚂蚁,我想起我童年的一个记忆。我家对门是一座工人疗养院,有一位看门的孙大爷,很和善,我挺喜欢他。可是有一天见他站在那里,用脚在地上使劲挫,不知他在做什么,过去一看,原来蚂蚁打架,聚了很多蚂蚁,他呢?用鞋底挫这些蚂蚁,一片片碾死牠们,于是地上黑乎乎一片,大量的死蚂蚁像战场上成片的尸体。这情景叫我很难受很恶心,从此不再喜欢他了。

韩:太恶心了。艺术要做的正是相反的事。

冯:在你的作品里,雕塑里、绘画里,常有佛的形象。你在书法中也常写一些佛家的话。记得上世纪八十年代,你还想为许多失去佛首的佛身,重新雕好佛头装上去,你不是佛教徒,你做这些事是因为你把佛视作一种善、一种博爱、一种悲悯的偶像吗?

韩:肯定的。佛教虽然是从印度、尼泊尔那边传过来的,并一直影响到朝鲜与日本,但真正发展是在中国。中国艺术的三大载体——宫廷与精英艺术、佛教艺术和民族民间艺术。就这三大块,别的你找不出来。佛教教育我们要善要忍,是不是?所以我画佛。

冯:在你的艺术中,精神大于思想,更重精神,这是对的。我们现在已经把思想作为说教了。真正的思想极致是精神。从这一点上,我还需要补充一个问题,你重视作品的社会意义和社会价值吗?

韩:这个……我还真没想过。我在艺术中是一种享受。苦也受了,苦功夫也下了,长征完了,红军战士该吃一顿红烧肉了。

冯:你喜欢在享受的状态中创作吗?我发现你画室里经常有音乐。

韩:我喜欢古典音乐,莫扎特、肖邦、德沃夏克、舒曼、贝多芬太多了,也听美国乡村音乐,也特别喜欢民乐民歌。我边画边听,高兴时自己还唱起来。有了音乐,每一条线都是享受。有时唱片停了,不换唱片时,脑瓜就给自己配上乐了。

冯:你更喜欢在“胸有成竹”还是在“胸无成竹”状态下画画?

韩:胸无成竹。

冯:那是一种什么状态,心情很快活的时候吗?

韩:不,喜怒哀乐都能激起我的创作。

冯:如果遇到不高兴的事情也能画画吗?

韩:说不定画得更有劲儿呢。告诉你,我的动力可不是甜,不是鲜花美女掌声,往往是“羞辱”二字。“羞”是自己做了害臊的事,“辱”是别人给我的侮辱。我可不是要复仇。我讲过“给我一块铁,我也能把它化为动力”,因为我追求人品画品这种东西。做大人,不做小人。

冯:你的艺术的精神真的很纯粹。我喜欢。

冯:我们已经将你艺术世界核心的精神性的部分谈得比较充分了。现在再聊聊一些细节的问题。这些细节,人们也会感兴趣。比方,你对书画的材料与工具敏感吗?要求很高吗?

韩:我对材料不讲究,适应性比较强,这恐怕与我的经历有关,我的刷水画不就是在没有宣纸的情况下发明的吗?我喜欢尝试新材料。

冯:如果遇到从来没用过的工具或材料,你会怵头吗?

韩:不会,我反而有兴趣试试,说不定会出现什么焕然一新的效果。

冯:一种新的审美情趣。看来你的审美是十分开放的。

韩:我还自制各种毛笔和材料呢!你看这几支新笔,狗毛的。我跟造纸厂,还有一个日本的造纸厂的关系非常好,他们帮我改造纸;颜色就更甭讲了,我与上海美术颜料厂合作……

冯:新的工具和材料往往带来新的刺激,出现一种新的审美效果,唤出一种新的审美语言。可是有的书画家不行,到外地去还要带上自己用惯了的毛笔。这样他的“艺术语言”肯定是一个“字”也不会改变的,他的画也一定总是那一种风格了。有的人一生画一样的画,总那个题材,那几个形象。自己把自己套路化了。

韩:这一点我尊重吴冠中,他的画不重复。

冯:有一次吴先生问我,你画画重复吗?我说我是写作出身,写作不能重复,如果重复就是自己抄袭自己了。吴冠中先生说:“我从来不重复,我不知道怎么重复,为什么要重复呢?重复画会毫无感觉。”

韩:我从来没重复过。

冯:当然了,因为你的每个形象都是自己心里跳出来的。你画每一匹马时,后边总有一千匹马等着。

韩:一匹画好,另一匹就会蹦上来。

冯:你作品的数量巨大,还和你创作的速度有关。我想过,你为什么如此快速?一方面可能与你追求简练有关,你现在已经简到了极致,能不要的东西全不要了,你说过,只留下“神”和“美”。这就使你作画的速度快了。还有,你的激情使你行笔的速度飞快。我这样的分析你同意吗?

韩:我的记忆力好,联想力强,再加上平时对自己的“魔鬼训练”,还有长久以来的积累和储备太大了。我感觉我现在已经不是鸟“下蛋”,而是像鱼“甩子”。当鱼肚子都是鱼子时,一碰它就甩出好多。说到积累,就像云彩,积累了大量的阴电阳电和水,积累得愈多,雨下得就愈大愈多愈急。我有时感觉自己像狂风暴雨。

冯:你的自我感觉这样好,我很震惊。你现在还有一些空间、一些领域让你好奇,想涉足,想进去试一试吗?

韩:马上就干了,油画。

冯:有感觉了吗?

韩:很强烈的、新鲜的感觉。

冯:有想法了吗?与以往油画完全不同的东西?

韩:有,我积累了很多年,想了许多年,干别的时候也想着这个。我一直憋着这个。

冯:实际上你的天书也积累了许多年,对吗?

韩:现在才下雨。

1979年中国美术馆画展

冯:你有没有过苦闷期?自我怀疑或自我否定。最近我看过高更写自南太平洋塔希提岛的一封信。信上说他很苦恼,健康极糟,更糟的是他以为自己江郎才尽,走到绝路上了。几乎每个艺术家都会有类似的时期,感觉自己枯竭了。特别是在把一种方法用尽之后,自己对自己产生审美疲劳了,就会误以为自己到了尽头,可未必是尽头,可能正孕育着另一种新的开始。这就像马拉松赛中的“假疲劳期”。

韩:我有过几次。但我没有干涸的感觉,我肚子里还有水。我是想我不能老这样画下去,我要找新的天地。这时我就要下去,我的方式就是“大篷车”,到下边去找新的感觉。

冯:真正能给艺术家灵感的还是活生生的生活。生命性的东西,无论是民间生命、历史生命,还是大自然生命;这生命是有情感的,可以交流,可以焕发。关于大篷车,我们后边还要谈。你怎么度过这种苦闷期呢?

韩:我不会在苦闷里陷得太深,因为我一直在不断否定自己。我不是总说,我真正的黄金时代还没到来吗?我快八十了,现在可以告诉你,差不多来了。因为现在是形象自己跑来找我,不是我找它们。现在我提起笔就画,胸无成竹,而且运用自如。我也应该到这个时候了。积累一生了,准备一生了,也历练一生了。

冯:你创作的最佳状态有周期性吗?有人有周期性,有人的周期性还与大自然的季节有关。普希金每到秋天就诗兴大发。

韩:有,我是春天和秋天。一个春天,一个是丰收的季节——秋天。另外一个——潮湿天,对我也是。

冯:我的写作期是在夏天。我一手擎着火热的夏天,一手奋笔疾书,特别有感觉。我是一种苦命的写作和写作的苦命。

韩:其实一年四季我都没断了画,但不是旺盛期,不知为什么,秋天和春天我就特别来劲儿,尤其是秋天。

冯:你画画时,怕不怕有人站在身边?

韩:不怕。只怕我不喜欢的人站在身边。

冯:你数十年中,有没有重要的转折期或者重要的阶段性变化?

韩:我对你说过,贺兰山岩画对我有转折意义。

冯:关于贺兰山岩画,我要在“银川韩美林艺术馆”的话题中与你再谈。这次我先替你“回答”吧。当然,我“回答”不算数,最后还得你来认可。从我角度看,天书是你一个重要的转折。虽然天书属于你的书法范畴,但又决不在传统书法里。它是你的一个独创。

韩:是的。

冯:我接着说,此前你的书法受汉简和颜真卿的影响,虽然具有你鲜明的个性,可是没有脱开传统书法这条线。可是二十世纪以来你的书法有了突变。首先,你研究已久的草书——特别是狂草冒出来了。你的草书既有你传统书法功力,又有抽象的画意,重要的是狂草适合你的性情,你从中获得了挥洒与放达的快感。从审美上,你很自然地将这种狂草的笔墨与充满画意的远古文字融为一体,于是你的天书“由天而降”。到了国博那次大展上,你的天书获得广泛赞赏和艺术上的认可。天书从此堂而皇之地进入你韩美林艺术的世界。

韩:你说得太对了。

冯:反过来,你这个天书又一下子使你的绘画与原先完全不一样了。它使你的绘画更简约、更自如、更具意象性和形式感。对吗?

韩:太棒了。原先我想说这事,你已经观察出来了。

冯:我在艺术上观察你,也在理论上观察你。你对理论有兴趣吗?

韩:没兴趣。因为它是每个人的实践经验,一个人一个经验,各人各路,不能替代,参考可以,拿来不成。

冯:艺术家的理论有两种,一种比较系统,比如罗丹的《艺术论》、现代艺术家中的康定斯基、达利和马列维奇,中国古人中郭熙的《林泉高致集》和石涛的《苦瓜和尚话语录》等等,艺术家的理论和评论家的理论不一样,它是艺术家各自的理论思考与总结,以及规律性的探讨。此外,艺术家还有一种理论是言论性的随笔与杂谈,比如郑板桥,比如齐白石,比如你的《闲言碎语》,再比如日本东山魁夷的《东山魁夷:铃木进对话录》,都是有感而发,中间有闪光的真知灼见,也有悟性,这是画外的一种思想睿智,我挺爱看。

韩:我爱看《砚边点滴》。

冯:钱松喦先生的吧。《郑板桥集》也有不少这样的画谈,比如他那个“胸中之竹、手中之竹和眼中之竹”就挺绝。

韩:我也喜欢。还有“画到生时是熟时”,多深刻!

1980年赴美国办展

冯:下边只剩下三个问题了。第一,你为什么现在总说“我还没开始”呢?

韩:我虽然快八十岁了,我觉得自己像小孩,总会在什么问题上开窍。顿悟一个接着一个。佛教不是讲“无我”吗?我渐渐往那儿去了,无法、无行、无来、无往、无色、无界,一切无所谓了。这倒挺自由的。可是我感觉自己的艺术还会有“井喷”呢,是不是活了一辈子不能白活,还得结些果子,所以我总说“我还没开始呢”。

冯:第二,哪些画是你的代表作?

韩:我这辈子没见过选票,我也不选自己了,谁要是喜欢我哪件作品,那作品就代表我。

冯:第三,最激发你创作的是什么?是快乐、压力、挑战、自尊,还是爱情?

韩:都有吧。反正还有《国际歌》里那句歌词,“从来就没有什么救世主,全靠我们自己。”

(未完待续)

选自冯骥才《炼狱 · 天堂》

(人民文学出版社,2016年)