陶瓷是中国艺术的瑰宝,也是所有艺术大师梦寐以求的创作领域。早在80年代,韩美林就参与了紫砂和钧瓷的创制。韩美林为传统的紫砂工艺带来的是现代文化的精神,他在紫砂壶工艺中追求的形式意味和简约造型是与当代审美理念并行不悖的发展方向。韩美林将当代艺术的形式构成,巧妙地隐含在壶身、壶把、壶嘴几个关键部位的组合内,既有大气、简洁、现代、开放的形式意味,又不失紫砂温润、含蓄、典雅和古朴的材质美感。韩美林对于青瓷、钧瓷等的贡献,除了创制超大尺度的作品之外,更重要的是他把拉坯、刻画、挂釉等工艺当作集绘画与雕刻为一体的创作过程,从而升华了陶瓷创制的艺术品位。

——赵力(中央美术学院教授、博士生导师)

治陶琐忆

——韩美林访谈

冉悦 RanYue

《中国陶艺家》2006总第3期

冉:非常感谢韩美林先生今天能够接受我的采访。首先想问问韩老师您大概是从什么时候开始进行陶瓷创作的?

韩:最早应该是在1963年,去界首,做的是三彩刻花陶。但那个时候是为了完成上面交下来的任务,为人民大会堂做的一系列的东西。当时在界首前后一共呆了四个半月左右。这是我最早和陶瓷创作开始接触的阶段。

冉:您在淮南陶瓷厂呆了很长时间吧,是从那时候对陶瓷创作的整个流程开始熟悉的吗?

韩:对,后来隔了两年,65年我就去了淮南陶瓷厂,在那里算上坐监狱的时间一共呆了十四年,除了因为跟所谓的“三家村”的关系而有四年零七个月呆在监狱里面,其他时间都是在工厂劳动。我在那里拉过胚,上过釉,注过浆,也贴过花,后来开始做陶瓷雕塑,再做茶壶的设计。前后有九年多的时间在进行实践。所以我对陶瓷制作的过程工序太熟悉太知道了。除了原料那个环节我没有实践过,因为砸瓷石不需要我这样的人去做,其它的任何工序我都做过了,甚至包括装窑我都干过。

冉:那您认为这一阶段的陶瓷制作实践对您后来进行陶瓷创作有什么样的影响呢?

韩:前面说了我在陶瓷厂呆的时间很长。当时不光是进行劳动了,而更多的是一种精神上的折磨,政治上的陷害,因此对陶瓷这个东西就不太感兴趣,觉得有点腻了,像农村长大的孩子不喜欢吃白薯一样。后来落实政策之后,我就调回安徽画院当副院长,又调回美协,调回文联,一直就是作为专业画家。但后来我举办了几次展览,在举办完第四次展览后,对陶瓷创作的热情又有所恢复。因为还是喜欢陶瓷,陶瓷本身并没有政治的因素在里面。后来觉得光画画是平面的东西,想搞点立体的东西。还有大概是在79年,故宫举行了一个宜兴陶瓷展览会,我看了之后比较感兴趣,就去了宜兴,可以说宜兴对我后来进行陶瓷创作有非常大的影响。当时是想为了自己展览会做几个陶雕,也刻了很多盘。到81年第二次去宜兴,在宜兴紫砂厂认识了顾景舟等等一批紫砂艺术家,才开始做紫砂茶壶。顾景舟那时候在政治上是很走背运,刚刚开始好起来。我就跟他聊天,交上了朋友,接下来就决定合作。我们都认为合作不用太多,关键是质量要精。跟他一起做了也就六、七个品种吧,不多。我设计出造型来,他做,完了我刻字。

▲顾景舟韩美林合作《提梁盘壶》,2011年嘉德拍卖成交价1150万

冉:我看您也创作了不少钧瓷的作品。

韩:做钧瓷相对而言比较晚了。大概是85年,因为我在绘画上面的名气,人家知道我有陶瓷这个爱好,所以就给我提供了不少的条件。第一次去也没烧出什么好釉好作品来。

冉:由于各种历史的原因,中国传统陶瓷在现在已经是没落了。您花大力气恢复钧瓷应该也是对这种情况的一种反应吧。

▲2001年7月,韩美林与夫人周建萍来到禹州考察

▲2003年,韩美林赴日本真岗进行陶艺交流

▲2015年6月,韩美林再下禹州指导钧瓷艺术

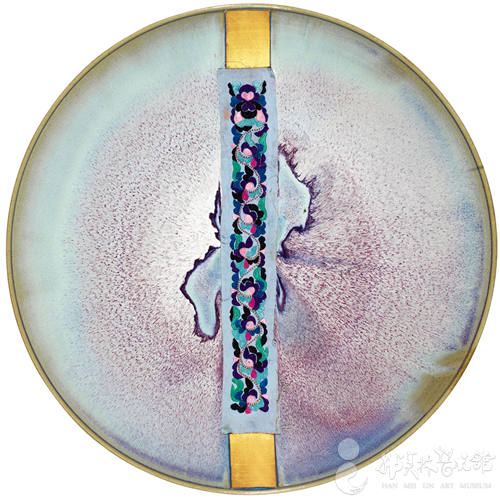

▲钧瓷《山花烂漫》

▲钧瓷《雪霁松塔》

韩:其实大家对这种情况不要感到惊慌,就像电视出来之后,对很多地方剧种也产生了冲击是一样的。在社会形制,尤其是经济制度大转弯的时候,社会肯定是先抓主要的,那些次要的都先给甩掉。传统陶瓷就成为被甩掉的那一部分,可以说是到了人亡艺绝这个地步。大家都很担心这个情况。但是这是现实。比如说顾景舟,技术可以说是没有话说,但是没有创造,只能仿造。钧瓷也是,我们去做的第一次、第二次、第三次做出来的东西也不行,到第三、四次去就是做出来有一些东西也没有保留下来,都被偷掉了。包括我们第七次、第八次去,在钧瓷研究所做的东西也是被偷光的。后来做了一千多件,也全给扣下来了。

在社会的转型时期,钱成了最主要的,包括从上到下的领导、技术人员、工人,只要能卖钱,就什么都干。最后这样弄得我也很伤心,但是为了做出好作品,也还是要坚持下去。我就是认这个死理儿,一定要把钧瓷弄上去。你看我们传统钧瓷的品种,看看《钧瓷志》里面没有几个。可是我们第八次去,就烧了一千件,七百多个品种,很不得了。从创作来讲,我是属于比较多产的,可惜最后留在自己手里的不多。 我虽然当这个陶瓷艺委会主任,但我是业余的,只是个拉拉队,爱好者。因为虽然东西最后不是在我手里,但还是留下来了,所以面对这种情况我也并不太生气,我主要并不是做这个的。

冉:虽然您一直说只是个陶艺爱好者,但陶瓷的作品在您的创作中还是占很大一部分的。您认为陶艺创作在您整个的艺术创作当中占到什么样的地位呢?

韩:我做人是第一位的,这个不用说了。在艺术事业上来说,排第一位的是写作,我是中国作家协会的会员,也经常得奖。第二位的是书法,第三位是标志设计,第四位是大型雕塑,排第五位的是陶瓷,第六位才是绘画。虽然画画了不少,但因为陶瓷的造型特别讲究,数量也是很巨大的,加上各地传统的很有特点的釉,所以觉得陶瓷的份量更重一些。

冉:那您在进行陶瓷创作时,也是用传统的制作方法吗?对陶泥瓷泥这种材料有特殊的感受没有?

韩:我不用传统的那一套工具,而是用笔帽、竹管、铁丝、火柴头这些工具,我有我自己的方法。你看到的做了很多的小挂盘,都是用磨尖的铁丝刻的。

冉:我看不光是在您的陶瓷作品当中,您的许多作品,包括绘画、雕塑等等都是以动物造型为主。为什么始终选择动物作为自己创作的主题呢?

韩:在大学教书的时候,我就是教动物图案的。另外我在文化大革命的时候,画人物是不行的,总之怎么画都容易出问题。画动物呢,就不容易被人挑出毛病,也不好上纲上线,所以我就画动物。再一个,人的感情与环境是有关的,那时候我没有什么可依靠的,没有人理我,只有小狗理我,有只小狗还为我死掉了,所以我感到动物是人类的朋友。可以说我是有意识地在宣传保护动物,因为动物现在受到人类的侵袭啊,已经快没有生存的余地了,没有退路了,很多动物灭绝了,很多濒临灭绝,以动物为创作主题恐怕是这一生都改变不了的。再一个还有植物也是,我们国家的森林已经消失了五分之三了,再不采取措施就完了。所以说现在要提出人文教育,这个人文素质的确是够呛。我记得五八年时景德镇组织进京展览,说整个景德镇每年用来烧窑的木材可以从哈尔滨一直排到广州,这句话我永远也忘不了。可是要这么个烧法,中国有多少森林可以烧呢?二十世纪这一百年内,烧掉的森林是这一百年之前几千年总和的八十一倍,这太可怕了。所以我极力宣传人的爱。像我也做了许多母与子的题材,宣传爱护动物、植物。在动物题材的作品里面,爱的成份加得很多,所以就受到大家的喜欢。

冉:中国当代陶艺界这几年也相当活跃了,但是仍然存在很多问题,您认为最大的问题在什么地方?

韩:最大的问题就是,我们这个队伍很大,可是这个队伍是散的,是最散的。加入中国美术家协会的也就不到二十个,所以说也是很单薄的。其实中国陶瓷是非常有希望的一个艺术品种。第一,它是古老的,从有火以来,就有了我们中国的陶瓷,从这一点来说我们值得骄傲。第二个,它又是现代的。现在陶瓷在很多地方已经不作为日用品了,所以就逼着我们走一条新路,就是走艺术的道路,从艺术的角度对它进行开发,比如说釉和造型就不光是满足实用的目的了。再一个呢,陶瓷又是还没有开发的,比起日本、韩国、西方的一些国家,以“china”为名的中国在陶瓷的发展上反而不如人家,这是值得我们深思的。第四,陶瓷又是非常有远大前景的,非常有发展前途。因为我们进行创作的队伍很大,制造方法,上釉方法,釉子的品种,都跟国外的不一样,所以我们应该是非常有发展前景的。现在收藏陶瓷也成了热了,慢慢来吧。从这四点来讲,我们中国陶瓷绝对是有前途的。现在我们面临的就是这一片散沙,怎么团结的问题。

▲琉璃作品

冉:《中国陶艺家》是一本新的杂志,目前也才刚刚出到第三期,作为主编,您对这本杂志今后的发展有什么想法呢?

韩:作为带有“中国”字号的一本杂志,希望杂志做得能够真正反映出中国陶艺界真实的水平,真实的情况。以后咱们的杂志争取做得厚厚的,向全世界推介中国的陶艺家。我们还要组织国际上的陶艺活动,我们把中华民族最好的东西发现出来,再呈现给世界的艺术舞台。陶瓷界这种行派的分派分化从前是很严重的,做好团结的工作不大容易,但这个工作又必须得做,所以咱们是任重而道远啊。